谷雨,春季的最后一个节气,于每年4月19日至21日到来。此时,太阳抵达黄经30°,雨水增多,气温回升,大地迎来最旺盛的生长期。"雨生百谷",正是这一时节最贴切的诠释。

农耕文明的智慧结晶

谷雨之名,源自"雨润百谷"的农事智慧。古人云:"清明断雪,谷雨断霜",意味着寒潮基本结束,正是播种移苗、埯瓜点豆的最佳时机。在黄河流域,农民们抓紧栽种棉花、玉米;在江南水乡,早稻插秧进入尾声。这一节气承载着农耕社会"顺应天时"的生存哲学,也见证了中华文明与自然和谐共处的智慧。

诗意盎然的民俗风情

谷雨的习俗,既有实用价值,又充满文化意趣。北方有"谷雨吃香椿"的传统,此时的香椿嫩芽鲜美,被称为"树上蔬菜";南方则盛行采制"谷雨茶",民间认为此时的茶叶滋味鲜醇,兼具清火明目之效。此外,沿海地区渔民会在谷雨时节祭海祈福,祈求出海平安、鱼虾满仓。

文人笔下的暮春之美

历代文人墨客对谷雨情有独钟,留下无数动人诗篇。唐代诗人孟浩然在《春晓》中写道:"夜来风雨声,花落知多少",描绘了谷雨时节春雨润物的景象;宋代陆游则写下"谷雨初晴绿涨沟,落花流水共浮浮",展现暮春时节的生机与惆怅。这些诗句不仅记录自然变化,更寄托了古人对时光流转的哲思。

现代生活的节气启示

如今,谷雨的文化内涵仍在延续。人们品新茶、赏牡丹、踏青郊游,感受春天的最后馈赠。同时,这一节气也提醒我们珍惜自然馈赠,顺应四时规律,在快节奏的现代生活中,仍能保持对天地的敬畏与感恩。

谷雨,是春天的告别,也是夏天的序曲。它不仅是农事的关键节点,更是中华文化中诗意生活的象征。在这个细雨润物的时节,不妨放慢脚步,感受万物生长的韵律,体会千年传承的节气之美。

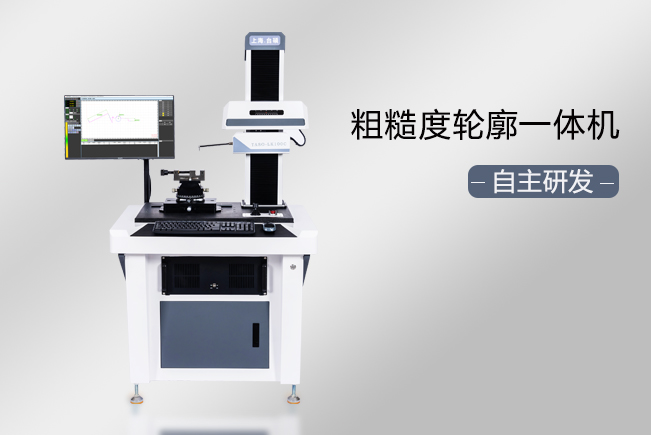

影像测量仪

影像测量仪